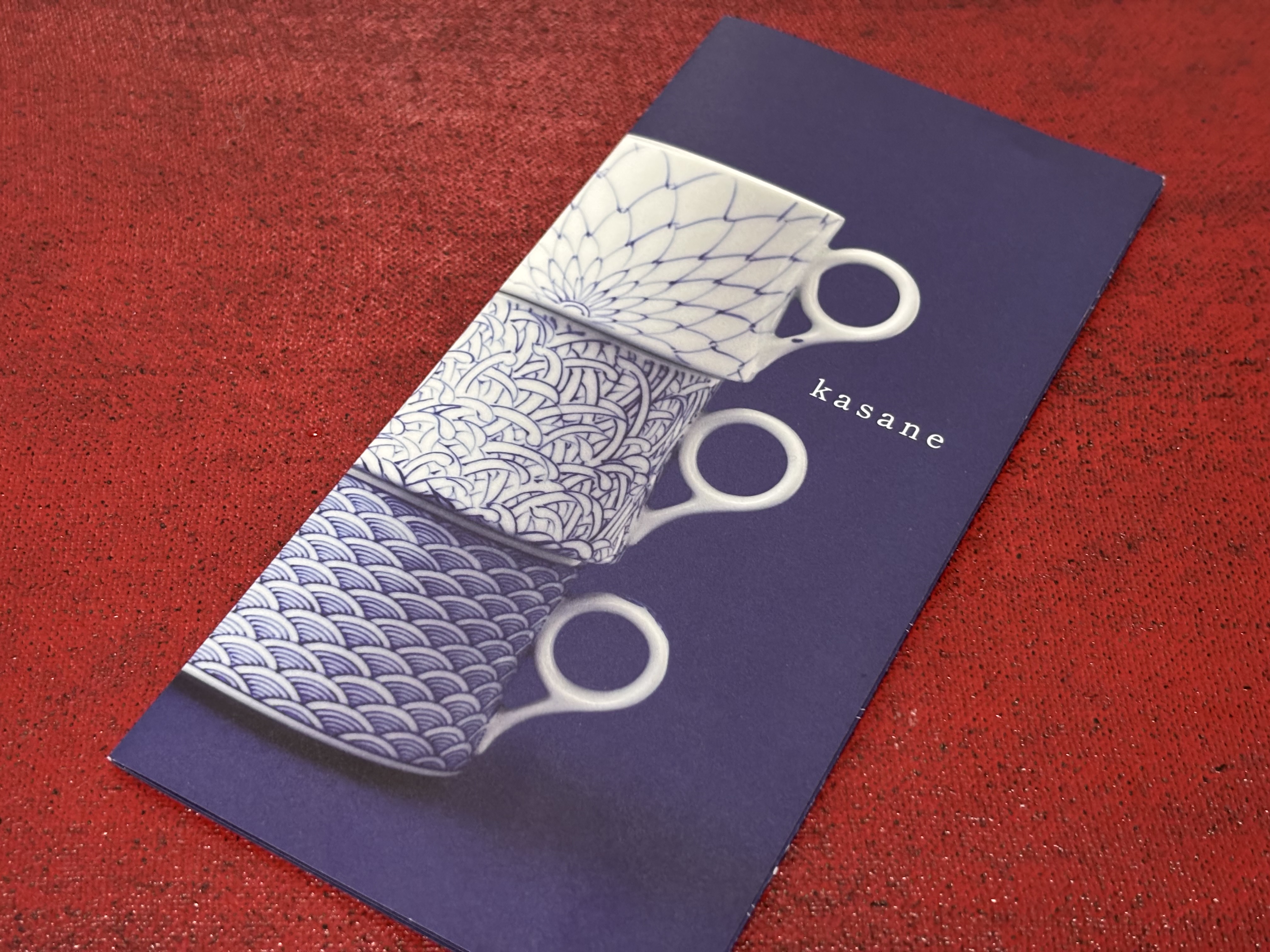

益子焼という焼き物

いらっしゃいませ!

全国に点在する焼き物産地には産地の数だけ技法があり、産地の数以上に個性を放つ作品が日夜生まれています。それぞれの作品が職人・作家の手で手作りで作られているため、同じような造りの品でも表情はまったく異なります。まさに唯一無二。国産陶磁器は自分だけしか持ちえない作品を買うことができるのです。おかげさまで私の食器棚はまもなく満席ですよ。

そんな陶磁器産地の多数は山地または盆地にて栄えてきたのはご存じでしょうか?陶磁器といえば土の芸術。原料となる肥沃な土と、登り窯を築くのに適した傾斜をもつ山地はまさに陶磁器生産に適した場所なのです。

で、この山という地形は領土の境目として扱われることが多いんですよね。富士山を境目に区切られている山梨県と静岡県なんて分かりやすいでしょうか。この県境にもなっている山で陶磁器生産が栄えるとどうなるでしょうか?そう、同じ山地の土壌を原料としたふたつの陶磁器産地が生まれるんですね。

そしてこの隣り合った産地というのはお互いに作風を影響しあうという特性を持っています。信楽焼レポートの際にチラッと話ましたが、信楽の地の隣では伊賀焼が栄えています。両者はともに自然釉で焼き締めという特性を持ち、伊賀焼の代表作である土鍋を、一部の信楽焼窯元も製造するなど。お互いの作風が互いの産地で共有される現象がおきています。

そんな「陶磁器の製造に適した土壌をもつ山で隔てられた、隣り合う産地」という条件を満たした陶磁器生産地が関東にもあるんです。それこそが以前紹介した笠間焼と隣り合う益子焼です。

益子焼は栃木県益子市にて栄える陶磁器産地。同市はイチゴの生産も盛んであり、シーズン中ならイチゴ狩りも楽しめる自然の恵みに富んだ町です。県境である山岳地帯を越えれば、笠間焼の本拠地でもある茨城県笠間市があります。

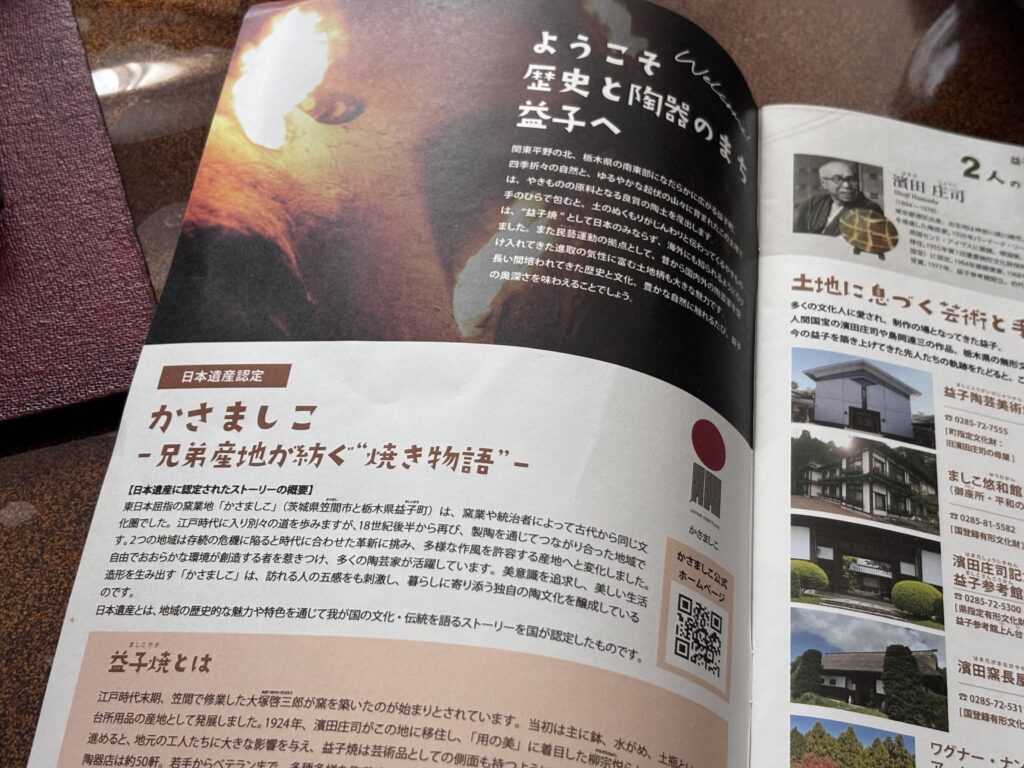

益子焼と笠間焼は切っても切れない密接な関係にあります。その関係の深さは公式総称で「かさましこ」と呼ばれるほどで、成り立ちから変成までお互いの影響を大きく受けているのです。今回は関東最大規模の陶磁器生産地・かさましこを担う益子焼を見てまいりましょう!

↑益子市公式観光冊子「益子まるごとBOOK」にもこの通り。兄弟関係は公式も謳っている。

さて、かさましこの関係は兄弟分とよく言われています。ちなみに益子焼が弟なのですが、これは益子焼の誕生に理由があるのです。

時は江戸末期。笠間の地で陶磁器製造技術を学んだ大塚啓三郎は、山を越えた益子にて陶磁器窯を開きます。これより以前より益子では水瓶を製造していたというような話もあるようですが、本格的な製造技術が入ってきたのはこの時。益子焼は笠間焼の技術をベースに誕生したのです。兄弟というよりも息子が近いでしょうか?

粘度の高い益子の土は大型製品の制作に適しており、益子焼は壺や水がめ、土瓶等の日用品を製造していきました。ちなみにこれは笠間焼とほぼ同じ。そう、結論から申し上げますと益子焼はほぼ笠間焼だったのです。

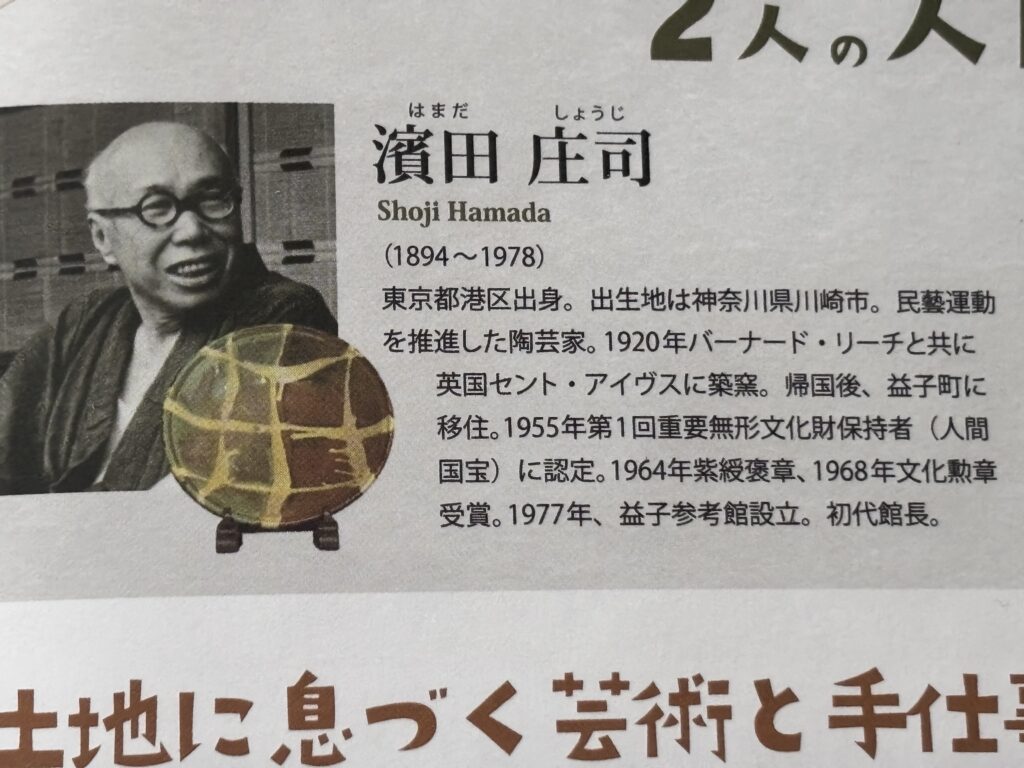

この両者に決定的な差が生まれたのは昭和中期。高度経済成長期の最中に合った日本において、日用雑器のなかに「用の美」を見出す民芸運動が活発になりました。その活動の中心人物でもあった陶芸家・濱田庄司は益子焼の素朴な作風に注目。知人の陶芸家を引き連れて益子を拠点とし、様々な作風をそのままに美術性の高い陶磁器を生産していきました。

↑おなじく益子まるごとBOOKより。益子焼の盛り上げには欠かせない人物だ。

なによりこの濱田庄司という方はかなり卓越した技術を持った陶芸家でした。当時は日本に人間国宝制度が誕生し、記念すべき初の人間国宝の選出が行われたタイミングでもあったのですが、その中にはこの濱田庄司が選ばれており、人間国宝第一号が生まれた産地として益子焼は大ヒット。素朴さの中にセンスが光る益子焼は全国の焼き物ファンが集まる注目産地となりました。

一方この頃の笠間焼は存続の危機に陥りましたが、全国各地から技術者を招集。様々な技術を取り組んだ笠間焼は作家活動が活発になり、多種多様の作風がうずまく変幻自在で飽きの来ない産地となりました。実家を出て自分だけの生き様を見つけた兄と、実家の伝統を守った弟と言ったところでしょうか。

↑左から笠間焼。笠間焼。笠間焼。一番右に至っては美濃焼の技法じゃないか。

そして現在。隣り合った宿命か益子焼にも作家隆盛の動きが見えてきております。これにより成形や釉薬、絵付けにかなり幅が生まれており、これまでにはなかった新しい益子焼が登場しております。ここ数年でかなりハッちゃけてきた作家さんもいらっしゃいますね。しかしながら前衛的作品もよーく見てみると、益子焼の素朴な色合いが息づいており、その中に光る美しさはしっかり健在です。笠間は自由すぎて言われないと分からないこともありますが。

笠間焼の技術基盤。益子焼がアイデンティを確立した民芸運動。そして昨今の笠間の影響を受けた作家活動の活発化。益子焼の発展は外からの刺激に育まれてきました。根底に流れていた職人気質と素朴さ。そこにこれだけの要因が重なったことで、益子焼は唯一無二の個性をもつ一大生産地となりました。益子焼きを常にけん引する笠間焼の存在や、最近増えつつある外国人陶芸家の存在もあり、これからの益子焼はより作家性が高まっていくことでしょう。これからも益子焼の進化には注目です。

今回はここまで。次回はいよいよ、益子を歩きます。お楽しみに!それでは~。